Au moment où la France traverse une grave crise sociale alors même que les entreprises du numérique prospèrent, comment remettre la technologie au service de l’humain ? Comment concilier transformation digitale et progrès social ? Et comment créer une société plus inclusive donnant une place à chacun ?

Voici quelques-unes des questions que Ludovic Le Moan, cofondateur et Directeur Général de Sigfox, Président de IoT Valley et membre du Conseil National du Numérique, avons évoquées au cours d’une discussion récente.

J’ai tout de suite ressenti que Ludovic est en train d’imaginer la forme de travail de la troisième révolution industrielle. Expliquer la forme du travail de la révolution industrielle qui la précède m’est apparue indispensable. Nous parlons aussi de la crise de l’innovation qui affecte grands groupes et startups. Enfin, nous évoquons le nouveau projet de Ludovic : une plateforme créatrice de millions d’emplois.

I/ Depuis la fin de la Belle Époque, deux forces précarisent la classe moyenne

À la Belle Époque, le modèle fordiste assure le développement de classe moyenne

Saviez-vous qu’au tout début du XXe siècle, la France comptait 60 constructeurs automobiles ? Car à cette époque, le secteur se révèle prometteur mais aucun design ne s’est encore imposé. Des centaines d’ateliers répartis sur le territoire confectionnent tel ou tel composant. D’où un coût de fabrication très élevée. Henry Ford à l’idée de centraliser l’ensemble des opérations de production en un seul endroit. On passe d’un travail distribué géographiquement à l’intérieur et aux alentours des villes à un travail ultralocalisé.

L’inventeur de la Ford T électrifie de vastes usines. Les ingénieurs élaborent une chaîne de production où l’activité est divisée en une multitude de gestes très précis. La cadence est fonction de la vitesse mécanique de l’assemblage et de la célérité des ouvriers.

Lorsque la première usine est édifiée à Détroit, la vigueur de la demande est réelle. Pour les détenteurs de capitaux, la soutenir financièrement constitue l’investissement idéal. Des optimisations supplémentaires augmentent le nombre d’unités fabriquées à coût constant. Très vite, l’ensemble aux besoins des individus aisés est assouvi. Pour trouver de nouveaux débouchés commerciaux, Henry Ford pratique des salaires très élevés, notamment pour ses propres collaborateurs. Ces derniers deviennent l’un des principaux segments de clients. D’où le contrat social du fordisme : la prospérité des capitaux d’industries dépend de la consommation, laquelle est fonction du pouvoir d’achat des classes moyennes et ouvrières.

Car, pour celui qui n’aurait pas suivi d’études secondaires, travailler dans une usine assure une stabilité financière supérieure à l’exploitation de la terre, où les revenus demeurent incertains en raison des aléas du climat. En France, le pouvoir d’achat passe de 12 000 francs-or en 1880 à 26 000 francs-or en 1913.

D’ailleurs, à la Belle Époque, on désigne les ouvriers de l’entreprise de Dion bouton, le leader automobile de l’époque, comme une aristocratie ouvrière.

Ainsi, on voit que le modèle de production fordiste comporte de nombreux avantages : il répond à une demande vigoureuse, et améliore le niveau de vie de la classe ouvrière.

Depuis le choc pétrolier, trois forces précarisent les classes moyennes

1 : Le lean management ambitionne d’optimiser la chaîne de production au détriment des salariés

La crise pétrolière des années 70 amène des entreprises, notamment japonaises, à introduire des pratiques managériales qui limitent le gaspillage et augmentent le rendement du capital. Ainsi naît le lean management. Celui-ci ne remet pas fondamentalement en cause le contrat social fordiste mais exerce ainsi une pression baissière sur les salaires. Car, en 1970, le marché de l’automobile n’est plus le même : chacun possède déjà une voiture et n’envisage de s’en acheter une autre que pour la remplacer. La pratique de haut salaire est davantage vue comme une source de gaspillage que comme un moyen de fidéliser de nouveaux clients.

Il ne s’agit pas, comme à la Belle Époque, de concevoir une chaîne de production pour répondre à une demande en croissance mais d’optimiser l’existant dans un contexte incertain. Réduire les coûts au maximum s’annonce déterminant. La productivité de chaque employé est mesurée selon leur performance horaire et journalière. La compétition entre collaborateurs de l’entreprise a lieu au sein même de l’usine. Mais, la révolution digitale transforme cette compétition locale en une concurrence globale, ce qui constitue un facteur de précarité supplémentaire.

2 : la révolution digitale met en compétition les classes moyennes et ouvrières du monde entier.

En vérité, ce qui bouleverse profondément le fordisme, c’est le numérique. Car celle-ci abolit les frontières de l’espace en bâtissant des réseaux de télécommunications internationaux. La production, autrefois concentrée dans un endroit unique se trouve tout à coup distribué à travers la planète. Une telle recomposition fait l’affaire des détenteurs des capitaux. Ils délocalisent les usines dans des pays à bas coûts où les salaires restent faibles. À l’inverse, cette reconfiguration nuit à la classe ouvrière occidentale qui se voit mise en concurrence avec des travailleurs du monde entier.

D’où la stagnation du pouvoir d’achat des classes populaires au sein des économies développées, comme en témoigne la courbe de l’éléphant de Branko Milanovic dans son livre Global Inequality (Harvard University Press, 2016) et traduit aux éditions La Découverte : Inégalités Mondiales.

Surnommée la “Courbe de l’Eléphant” en raison de sa forme, on distingue :

- En abscisses, la distribution des revenus d’individus ressortissant de 190 pays dans le monde. A gauche, on trouve les revenus les plus faibles; à droite les plus élevés.

- En ordonnées, la progression du revenu de ces mêmes individus entre 1988 et 2008 hors inflation.

Ce graphique révèle 4 choses distinctes :

- Les revenus les plus modestes ont augmenté de 20% en 20 ans.

- Le revenu médian a progressé de 80% (point A).

- La classe populaire des économies développés a stagné. Les revenus situés entre le 80ème centile et le 85ème centile n’ont pas bougé (point B). Il s’agit principalement d’individus qui vivent dans les pays de l’OCDE. La plupart sont en dessous du salaire médian de leur pays. Ce que nous dit ce point B, c’est que les moins riches, dans les pays industrialisés, n’ont pas profité du tout de la mondialisation.

- Les 1% les plus riches se sont enrichis. Il s’agit de la trompe de l’éléphant. Leurs revenus ont progressé de 70% (point C).

3 : de nouveaux modèles économiques n’ont pas besoin d’un consommateur final prospère pour prospérer eux-mêmes

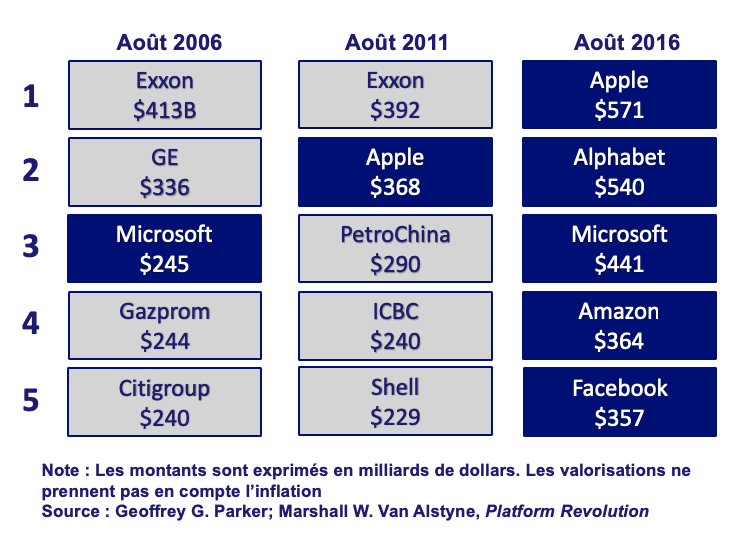

Mais, la révolution numérique entraîne d’autres bouleversements. En 2006, les plus grandes capitalisations boursières mondiales correspondent aux entreprises dont la vocation consiste à aider l’économie fordiste. Mais, en 2016 ces acteurs n’en font plus partie.

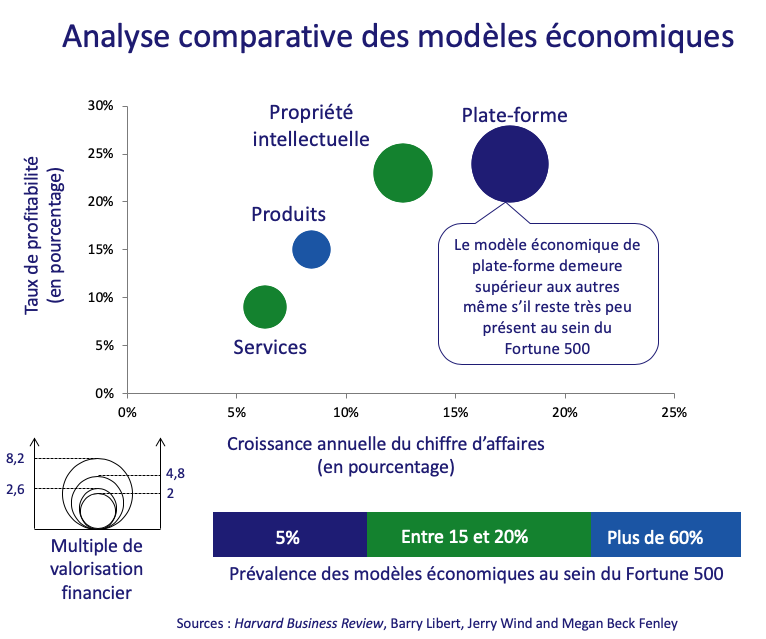

Car en dix ans, la révolution numérique a profondément changé les méthodes de production. En 2016, les organisations d’un nouveau type font partie des cinq plus grandes capitalisations boursières mondiales. Elles fonctionnent selon le modèle économique des « plateformes digitales ». Celui-ci paraît supérieur en termes de chiffre d’affaires, de profitabilité, et de valorisation financière.

En vérité, les entreprises de plateformes digitales ne présentent qu’un seul inconvénient. Mais, celui-ci reste majeur. À l’inverse de leurs ainés qui ont besoin de collaborateurs prospères, le modèle des plateformes numérique ne tire pas ses revenus du consommateur final — c’est-à-dire des membres de la classe ouvrière ou de la classe moyenne. Google et Facebook, à titre d’exemples, génèrent plus de 98 % de leurs revenus grâce au budget marketing des acteurs nés à la Belle Époque. Ces dernières s’adressent aux GAFA pour vanter les mérites de leurs services par des canaux ultra-ciblés, presque individuels. Autrement dit, Facebook et Google s’appuient sur des clients professionnels riches pour que ceux-ci leur confient des campagnes publicitaires.

D’où ma conviction : Les acteurs nés de la révolution numérique n’ont pas besoin d’une classe moyenne prospère pour prospérer eux-mêmes.

Mais, ce n’est pas tout.

II/ Aujourd’hui, une crise de l’innovation nuit au développement des classes moyennes et ouvrières

La difficulté à innover des grands groupes

Aujourd’hui, grands groupes et startup éprouvent des difficultés à innover.

Les grands groupes enchaînent les programmes d’excellence opérationnelle

Les grands groupes enchaînent les programmes d’excellence opérationnelle qui leur permettent de produire davantage à coût constant. Les équipes sont sélectionnées, les talents hiérarchisés, les dirigeants adoubés, les recrutements validés selon que chaque individu parvient de réduire les coûts. Rigueur, sens du détail, mais aussi conformisme et de docilité font partie des qualités recherchées. Résultat : aujourd’hui ses leaders mondiaux engrangent les économies et accumulent de la trésorerie. Une question se pose alors : comment réallouer ses capitaux ? Le bon sens voudrait les consacrer au développement d’activités novatrices pour diversifier les sources de revenus. Seulement, une équipe de « cost killer » se montre incapable de concevoir le nouveau. C’est la différence entre l’efficacité et l’imagination.

Par conséquent, les capitaux économisés ne sont pas réinvestis dans l’innovation mais versés aux actionnaires sous la forme de dividendes. Résultat : « les capitaux ne circulent plus » comme le dit Ludovic Le Moan, PDG et fondateur de Sigfox. Selon Peter Thiel, cofondateur de PayPal et Palantir, premier investisseur de Facebook et de Space X, on trouve un phénomène similaire au sein des GAFA. Des entreprises comme Apple ou Google accumulent la trésorerie — celle d’Apple atteint 260 milliards de dollars et celle de Google dépasse 60 milliards de dollars. Mais ces capitaux qui restent dans ces entreprises voient leur valeur s’effriter du fait de l’inflation alors même qu’ils pourraient être générateurs de valeur s’ils étaient consacrés à l’innovation.

D’où, une « faillite de l’imagination » selon Peter Thiel.

Il estime que, Amazon, à la différence des autres GAFA, reste l’entreprise la plus imaginative puisqu’elle réinvestit une partie significative de ses capitaux dans le lancement de nouvelles activités.

À cette crise du capital innovation s’ajoute un problème culturel

Et, je n’évoque même pas ses cadres supérieurs qui sont principalement des politiciens. Ils ne cherchent pas tellement à créer de la valeur mais plutôt à préserver leur carrière et préparer leur retraite. Pour eux, l’innovation constitue un risque majeur à éviter à tout prix. Le résultat, comme je l’indique d’ailleurs dans mon dernier livre, c’est qu’on sacrifie le futur au profit du présent. La génération actuelle phagocyte les perspectives de développement de la génération de demain. J’évoquais avec Emmanuel Lechypre, très exactement ce phénomène dans l’émission La librairie de l’Eco à l’occasion de la présentation de mon dernier livre. Dans la Silicon Valley, des capitaines d’industrie tels qu’Elon Musk et Jeff Bezos se targuent d’avoir lu toutes les œuvres de science-fiction avant 15 ans. Par conséquent, lorsqu’ils regardent le présent, ils ne voient pas la trace du passé mais au contraire le futur en gestation. Ils s’étonnent d’ailleurs de ce que celui-ci d’advienne pas plus tôt. Ils s’indignent de l’inertie des acteurs établis : ils les accusent d’empêcher l’avenir de naître. À l’inverse, beaucoup de dirigeants économiques en France, accaparés par leurs intérêts de carrière, cherchent plutôt à prolonger le présent afin de protéger leurs rentes de situation.

Les entreprises en proie à la disruption

D’ailleurs, les grands groupes industriels restent menacés par le phénomène de disruption. La capitalisation boursière d’aujourd’hui ne préjuge, en aucune manière, de celle de demain. L’innovation de rupture peut modifier, en quelques années seulement, le partage de la valeur. Je cite quelques exemples bien connus : AirBnB s’impose face aux géants de l’hôtellerie en quelques années ; Uber de même ; Booking également ; Netflix aussi…

Quand les grandes entreprises innovent, elles ne savent pas comment s’y prendre

Les grands groupes, lorsqu’ils se décident finalement à innover, mènent tantôt une stratégie erronée, tantôt un ensemble d’actions décousues et désordonnées. Ainsi, beaucoup s’évertuent aujourd’hui à copier les GAFA et à créer, par exemple, un acteur mondial du cloud en France. Mais un tel business — de même que celui du moteur de recherche, ou celui de la distribution de films — apparaît désormais comme la chasse gardée d’entreprises américaines comme que Amazon Web Services, Google, et Netflix. S’en prendre au cœur business d’un leader international s’avère infructueux. Ces batailles-là sont perdues. Ce qui conviendrait davantage, c’est, au contraire, de conduire un travail analytique pour identifier la faille de ses acteurs et attaquer leurs talons d’Achille. Par exemple, voter une loi pour interdire la livraison en moins de deux jours pourrait être de nature à affaiblir la position concurrentielle d’Amazon, selon Ludovic Le Moan.

Et puis, ces entreprises mènent aussi une série d’actions décousues qui révèlent un mouvement panurgien. Ainsi, créer un « Lab » est devenu un « must ». On ne compte plus les entreprises du CAC 40 qui se gargarisent de posséder le leur. En parallèle, elles partent en voyages touristiques, notamment dans la Silicon Valley, pour observer l’émergence du nouveau. Mais, ces actions demeurent trop superficielles pour parvenir à un résultat concluant et concret.

Selon Ludovic Le Moan, la clé c’est de constituer, au sein même du CAC 40, des équipes internes chargées de l’auto-disruption. Il s’agit en quelque sorte « d’autophagocyter » les organisations établies afin de se réinventer. Une telle action permettrait de mettre en lumière les risques concurrentiels et de prendre les mesures nécessaires, en termes de création de nouveaux business.

Quoi qu’il en soit, la difficulté des grands groupes à innover provient de la sélection des talents. Mais les capitaux économisés ne sont pas réinvestis sur des projets avant-gardistes. Les entreprises établies restent menacées par la disruption et cherchent à copier les GAFA alors même que celles-ci ont bâti des forteresses sur leurs marchés ; elles mènent ensuite un ensemble d’actions décousues qui trahissent un esprit moutonnier plutôt que de véritables convictions industrielles.

Les startups ont également du mal à innover

Les grandes entreprises ne sont pas les seules à éprouver une difficulté à innover. Les startups rencontrent, elles aussi, des obstacles.

Les startups sont mal accompagnées

En particulier, elles ne sont pas toujours accompagnées d’une façon efficace et désintéressée. Alors que les accélérateurs et incubateurs en tous genres se multiplient, ces organisations prennent parfois 10 % de la startup sans, pour autant, donner des conseils de qualité. Tout ceci se fait au détriment des entrepreneurs.

Surreprésentées au Consumer Electronics Show (CES), les startups françaises sont en proie au pillage technologique

En 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l’économie et pas encore candidat à l’élection présidentielle s’est rendu au Consumer Electronics Show pour encourager les entrepreneurs français et soutenir la French Tech. Mais, depuis l’écosystème d’innovation française se targue de sa présence massive au CES sans qu’on en comprenne la finalité. En vérité, les startups françaises restent surreprésentées. Elles y présentent des projets encore embryonnaires sous l’œil observateur des entrepreneurs chinois. Ces derniers examinent l’inventivité française pour s’en inspirer. Autrement dit, étrangement, la présence en masse des startups françaises donne lieu à une sorte de pillage intellectuel. Cesser de sacrifier notre patrimoine technologique s’avère nécessaire, selon Ludovic.

Les classes moyennes payent le prix de cette crise de l’innovation

Pourquoi cette crise de l’innovation nuit-elle également aux classes moyennes ? D’une part, elle ne leur permet pas, à court terme, de trouver un emploi dans une entreprise avant-gardiste, évolutive et prospère. En effet, ces dernières naissent aujourd’hui en Californie. Lorsqu’elles se développent en Europe, c’est pour y implanter des filiales et non le centre décision. Les perspectives d’emplois paraissent donc d’autant plus réduites sur le continent européen. Quel contraste avec la Belle Époque ou l’Europe compte plus de 80 % des sièges mondiaux organisations les plus novatrices !

D’autre part, cette crise empêche aussi les classes moyennes de bénéficier d’une vie plus douce. L’application de technologies futuristes au quotidien du consommateur lui permet de vivre mieux, d’accéder à de meilleurs soins, d’améliorer son alimentation à coût constant. Le sens de l’innovation ne consiste-t-il pas à maximiser l’utilité du capital de tout un chacun ?

Mais, le développement d’Amazon constitue un autre facteur de précarisation.

La menace d’Amazon

Pourtant, même si grands groupes et startups éprouvent des difficultés à innover, les menaces restent très présentes. Ces dernières années, on s’est beaucoup intéressé au succès fulgurant du moteur de recherche Google. Mais, selon Ludovic Le Moan, la vraie menace, c’est Amazon.

Amazon menace les revenus existants des classes moyennes et ouvrières résidant dans les villes de taille intermédiaire

D’une part, Amazon est en train de reconfigurer le tissu urbain. Les activités commerçantes des centres-villes de taille moyenne sont concurrencé par le système de distribution d’Amazon, lequel qui s’appuie notamment sur des entrepôts géants, distants des villes. Ce qui est mis en cause ici, ce sont les revenus des classes moyennes résidant dans les centres-villes de taille intermédiaire et la fabrication du lien social. Car, à chaque fois que l’on se procure un produit dans une papeterie, dans une brasserie, ou dans un autre magasin en ville, ce qu’on achète c’est aussi lien social propre à la transaction.

Amazon menace ses propres employés

Mais, Amazon, menace aussi dans une certaine mesure, ses propres employés. Le géant de Seattle optimise de nombreuses activités par le moyen de drones, de mobots dans les centres de stockage et de logistique, et de voitures autonomes visant à faciliter la distribution des produits. Une fois ces automates finalisés, ils prendront la place des collabraoteurs d’Amazon. Et c’est ainsi que le leader du commerce électronique pourrait précariser encore davantage les classes moyennes et ouvrières.

Amazon a pris beaucoup d’avance, notamment vis-à-vis des acteurs français

Quoi qu’il en soit, Amazon fabrique une machine logistique d’une efficacité inouïe. Ludovic m’indiquait qu’il avait récemment commandé de multiples produits auprès d’acteurs de l’e-commerce différent. Amazon a distribué les siens en temps et en heure comme convenu, là où d’autres ont accumulé les retards, les erreurs et parfois les surcoûts. Si la qualité de service d’Amazon s’avère irréprochable, c’est parce que Jeff Bezos intègre les technologies les plus modernes, tout en conduisant, par ailleurs, des programmes d’excellence opérationnelle ne laissant place à aucun gaspillage.

La situation est paradoxale : les acteurs français — entreprises établies et startups — éprouvent des difficultés à innover alors même que la menace de disruption n’est jamais apparue aussi imminente.

Que faire dans ce contexte ?

III/ Selon Ludovic Le Moan, une plateforme d’emplois devrait réconcilier les classes moyennes et ouvrières avec la technologie

Mettre la technologie au service de l’être humain et de la cohésion sociale

Aujourd’hui, si on assiste au phénomène des Gilets Jaunes, c’est parce que la technologie crée de l’opacité et qu’elle dessert une partie de la population. Ceux qui ne sont pas du bon côté de la barrière voient leur niveau de vie stagner ou même baisser. Ils sont confrontés à une sorte de mur. D’où l’incompréhension, mais aussi violence verbale et sociale.

Ludovic a donc l’idée de bâtir une plateforme d’emploi. La promesse ? Un emploi par objets connectés.

Une nouvelle plateforme d’emploi : un emploi par objet connecté

En quoi consiste l’emploi en question ? Celui-ci s’articule autour de plusieurs activités avec une mission générale : entretenir et réparer le parc d’objets connectés dont le nombre devrait passer de 30 milliards en 2020 à 75 milliards en 2025, selon Statisca.

Find more statistics at Statista

En vérité, réparer l’objet lorsque celui-ci est en panne s’annonce déterminant. Mais concevoir des services apparaît aussi comme une possibilité, car l’objet lui-même génère des services. Imaginons, par exemple, un objet qui dispose d’une alarme. Quand celle-ci retentit, envoyer quelqu’un pour lever le doute s’avère nécessaire. Car, il peut s’agir d’une alarme d’intrusion, d’incendie, de chute de personnes, de fuite d’eau ou d’autres choses encore. À chaque fois, le déclenchement d’une alarme nécessite une action particulière.

La question de la valeur du service

Maintenant, la valeur de cet emploi est fonction de la valeur que le propriétaire accorde à l’objet connecté en question. Ainsi, imaginons que ce dernier signale que notre parent âgé a chuté. Celui-ci appuie sur le « panic button ». Comment procéder ensuite ? Appeler ses parents ? Mais s’ils sont par terre ils ne peuvent sans doute pas répondre au téléphone… faut-il alors appeler autour de chez soi ?

Cas d’usage : l’intervention sur un objet connecté

Avec la plateforme en question, un signal est automatiquement envoyé. On propose 10 € à celui qui va vérifier ce qui s’est passé. L’alerte est à chaque fois géolocalisée. On sait que nos parents ont chuté à leur domicile situé dans la ville du Havre. Nous nous trouvons nous-mêmes ailleurs parce que nous sommes partis en voyage. Nous ne pouvons donc pas nous rendre chez eux. Une personne à proximité prend connaissance de l’alerte et intervient sur place. Il indique qu’en effet notre parent est tombé. Il l’a relevé. Et maintenant tout va bien. À l’évidence, ce service se révèle utile.

Il constate une fausse alerte. Comme convenu sur la plateforme, il touche 10 € pour avoir effectué la vérification suite au déclenchement de l’alarme.

Une forme de travail ultralocalisée plutôt que globalisée

Aujourd’hui, tous les opérateurs de flotte que ce soit les opérateurs d’automobiles, de trottinettes, de vélos, ou même de téléphones mobiles ou d’ordinateurs portables, sont confrontés à la difficulté de produire un service sur les lieux mêmes de l’incident. D’où la pertinence de cette plateforme qui propose des interventions ultras localisées. Autrement dit, là où la technologie digitale avait globalisé le travail en mondialisant la chaîne fordiste, ici, ce dernier demeure au contraire ultralocalisé. Ceci dessine une autre géographie du travail qui implante l’activité de production autour d’objets connectés. Le nombre d’emplois y est directement corrélé. Ainsi, les pays, les villes, les villages qui en possèdent le plus créent le plus d’emplois. La modernisation des infrastructures demeure créatrice de jobs. Voici comment on réconcilie la technologie avec le progrès socio-économique.

Cette plateforme permet d’esquisser un nouveau rapport au travail

Mais ce qui se dessine également c’est un nouveau rapport au travail. Au lieu de s’organiser en fonction de contraintes présentielles en échange d’un salaire fixe, ici, c’est l’individu qui détermine lui-même l’objectif de rémunération qu’il veut toucher. Il produit en conséquence. Ainsi, s’il souhaite, ce mois-ci, percevoir 2000 € de revenus, alors, il travaille pour ce montant avant de s’adonner à d’autres activités. Ces journées s’avèrent beaucoup plus riches. Le voici un jour en train de tondre le gazon ; le lendemain, laver des vitres ; le surlendemain, réparer un objet connecté sur un site industriel ou une trottinette ou un vélo en libre-service ou entretenir un panneau solaire pour augmenter son rendement énergétique…

Chaque journée se révèle unique parce qu’elle est composée d’activités d’une grande variété. Et chaque déplacement apparaît comme une occasion de créer du lien social.

On n’est plus asservi à la chaîne de production fordiste, linéaire, séquentielle et répétitive. Au contraire, l’individu évolue au sein d’un appareil de production distribué géographiquement, interconnecté, à l’image d’un internet du monde physique. Il dispose d’une plus grande liberté de choix.

Augmenter le rendement productif des OPEX

Cette plateforme d’emploi présente aussi un avantage pour les détenteurs de capitaux. Ceux-ci emploient un certain nombre d’individus pour maintenir l’outil productif. Mais, quand celui-ci ne nécessite aucune intervention, il paye une rémunération tout de même — sans que celle-ci ne corresponde à un travail effectif. Dans le cas de la plateforme d’emploi pour les objets connectés, il pourrait ne payer une rémunération qu’au seul moment où l’appareil de production en aurait précisément besoin. Lorsque l’activité s’intensifie, le dirigeant sollicite, sans difficulté, une aide supplémentaire.

Et c’est ainsi que l’on met la technologie au service de la cohésion sociale, du progrès économique, et de l’être humain.

Une plateforme pour renforcer la collectivité et le lien social

Chaque intervention, nous le disions ci-dessus, fait l’objet d’une rémunération précise. La plateforme n’a besoin que d’un faible pourcentage de cette rémunération pour couvrir ses frais de fonctionnement. Mais Ludovic souhaite que cette plateforme d’emploi fonctionne non pas selon un modèle capitaliste visant à maximiser le profit mais plutôt selon un modèle associatif. Ces coûts d’exploitation doivent être transparents et publiés sur le net. Car le projet de Ludovic n’est pas financier mais collectif : il recherche la cohésion sociale. Des tiers (en « .org ») la plateforme ; les conflits d’intérêts n’ont pas leur place. Mettre la technologie au service de l’humanité s’annonce déterminant.

Une plateforme qui permet d’ébaucher une retraite et une sécurité sociale mondiale… et nouveau contrat social

Maintenant, si l’on travaille 2000 €, on peut consacrer 30 % de ce montant à un fonds social pour financer retraite et assurance-maladie. Ce n’est plus la France ou un pays particulier qui les administre. C’est la plateforme qui négocie à l’échelle mondiale pour l’ensemble de ses membres. D’où autant d’économies d’échelle et une retraite et de l’assurance-maladie meilleure pour chacun.

Et c’est ainsi que l’on parvient à mettre la technologie au service de l’être humain, des classes moyennes et ouvrières, tout en maximisant le bien-être de la collectivité. L’ultra-localisation du travail est facteur de cohésion sociale.

De manière plus générale, la technologie doit être mise au service d’une cause, comme le dit Ludovic chez Stéphane Soumier sur BFM Business :

[…] Goillot a travaillé dans la vallée de l’Internet des objets à Toulouse avec Ludovic Le Moan où il a rejoint l’incubateur « connected camp ». Après cela, il est parti dans la Silicon […]

[…] d’abord de la polarisation économique. L’émergence du modèle économique des plateformes a ceci de particulier qu’il enrichit de façon significative les concepteurs de la plate-forme […]

[…] évoquée avec Ludovic Le Moan, cofondateur de Sigfox. Il m’avait présenté son projet « Data Job Platform ». J’ai revu Ludovic pour que nous puissions en parler plus […]

[…] Cet été, j’ai organisé, avec Olivier de Conihout, Fondateur et Directeur Général de L’Espace Dirigeants, un voyage à New York et à San Francisco. Dans de précédents articles, j’évoquais notamment la démesure, la professionnalisation de l’innovation, le capitalisme de la loterie et les rapports entre l’Homme et la Machine. Aujourd’hui, je parle du futur du travail et du modèle de production distribué – un sujet dont j’avais d’ailleurs déjà parlé avec Ludovic Le Moan, CEO et co-fondateur de Sigfox. […]

[…] la startup californienne propose de tayloriser la construction du BTP de la même manière que Henry Ford a, lui aussi, taylorisé la construction automobile avec la Ford T en 1907. Au début du XXe […]